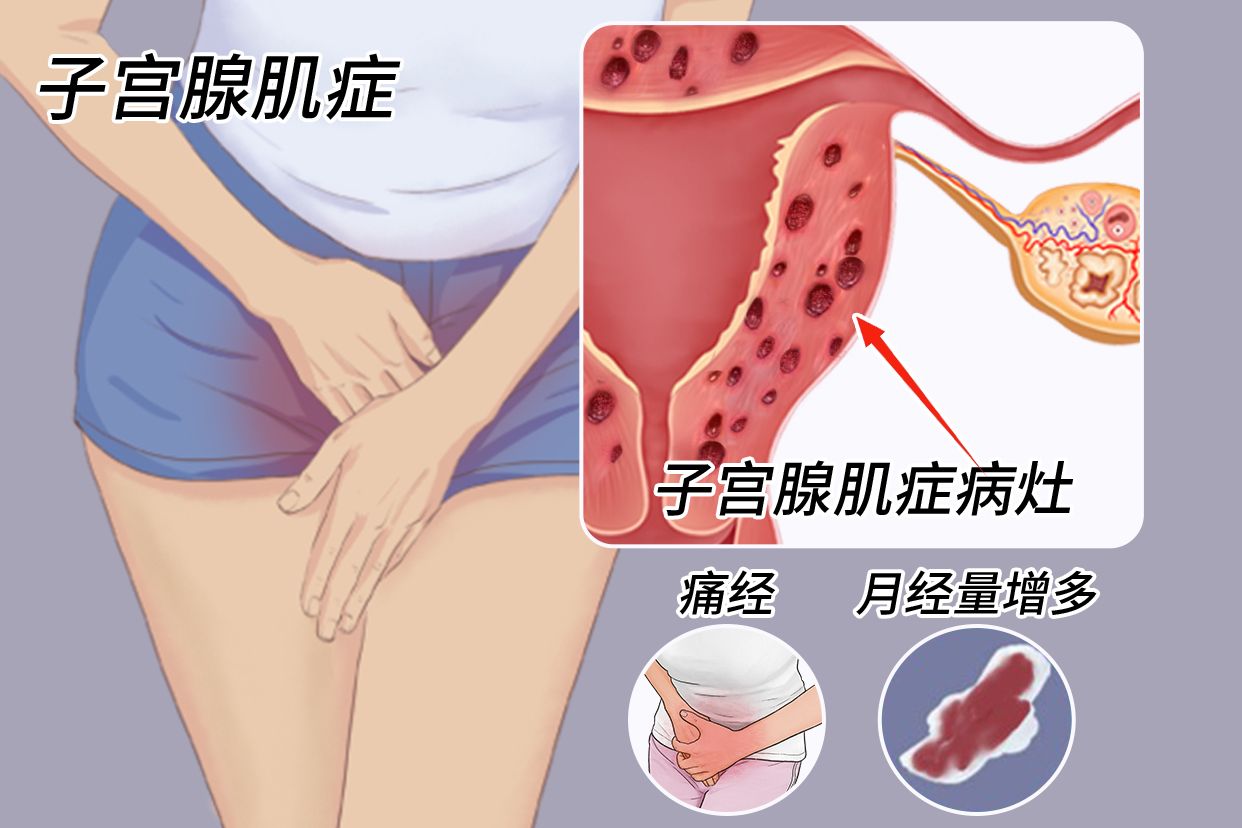

子宫腺肌症伴盆腔充血疼痛中药治疗方法

子宫腺肌症是指子宫内膜腺体及间质侵入子宫肌层所引起的一种良性妇科疾病,其发病机制尚未完全明确,目前认为与雌激素水平过高、子宫内膜损伤、遗传因素等密切相关。该病症的临床表现主要为进行性加重的痛经、月经量增多、经期延长等,而盆腔充血疼痛是其常见且顽固的伴随症状,常给患者带来极大的身心痛苦,严重影响生活质量。在治疗方面,西医多采用非甾体抗炎药、激素类药物或手术治疗,但存在副作用明显、复发率高、创伤性大等问题。而中医药凭借其整体调节、辨证施治的独特理论体系,在缓解子宫腺肌症伴盆腔充血疼痛方面展现出显著优势,不仅能有效减轻疼痛症状,还能改善患者整体体质,降低复发率,具有重要的临床应用价值。

一、子宫腺肌症伴盆腔充血疼痛的中医病因病机

中医认为,子宫腺肌症伴盆腔充血疼痛的发病核心在于 “瘀”,其病因病机复杂多样,主要包括以下几个方面:

(1)气血失调是导致疼痛的关键病机。女子以血为本,以气为用,气血相依,循环往复。若情志不畅,肝气郁结,疏泄失常,则气机阻滞,血行不畅,形成气滞血瘀;或劳倦过度、久病体虚,导致气虚无力推动血行,血滞成瘀,即气虚血瘀。无论是气滞血瘀还是气虚血瘀,均可使胞宫、盆腔气血运行不畅,瘀阻脉络,“不通则痛”,引发盆腔充血疼痛。

(2)寒凝血瘀也是常见病因之一。经期、产后若摄生不慎,寒邪乘虚侵袭胞宫,或过食生冷寒凉之品,导致寒邪内盛,凝滞血脉。寒为阴邪,其性收引,可使胞宫、盆腔经脉收缩拘急,血液凝滞不畅,瘀阻不通而发疼痛,且疼痛多遇寒加重,得温则减。

(3)湿热瘀结同样可引发该病。若经期、产后胞脉空虚,湿热之邪侵袭,或饮食不节,湿热内生,蕴结于盆腔。湿热与瘀血相互搏结,阻滞胞宫、盆腔经络,气血运行受阻,不通则痛,同时还可伴有带下量多、色黄质稠、口苦咽干等湿热表现。

二、中药内服治疗

中药内服是治疗子宫腺肌症伴盆腔充血疼痛的主要方法之一,强调辨证论治与专病专方相结合。

辨证论治是中医治疗的精髓,根据不同证型选用相应方剂:

1、气滞血瘀证:患者表现为经前或经期小腹胀痛,拒按,经血量少,淋漓不畅,血色紫暗有块,块下痛减,胸胁乳房胀痛。治疗以行气活血、化瘀止痛为主,常用膈下逐瘀汤,由当归、川芎、赤芍、桃仁、红花、枳壳、延胡索等组成,具有活血祛瘀、行气止痛之效;若兼有胸中血瘀,气机阻滞者,可用血府逐瘀汤。临证时,若疼痛剧烈可加三棱、莪术;肝郁明显者加柴胡、郁金。

2、寒凝血瘀证:症见经前或经期小腹冷痛,得热痛减,经色暗有块,形寒肢冷。治疗宜温经散寒、化瘀止痛,少腹逐瘀汤为常用方剂,由小茴香、干姜、延胡索、没药、当归、川芎等组成,能温通血脉、散寒化瘀,有效缓解寒凝血瘀所致的疼痛。

3、气虚血瘀证:表现为经期或经后小腹隐痛,喜按,月经量多,色淡质稀,伴神疲乏力、气短懒言。治疗需益气活血、化瘀止痛,选用举元煎合桃红四物汤,举元煎益气升提,桃红四物汤活血化瘀,两方合用共奏其效。若气虚明显可加黄芪、党参;出血多者加阿胶、艾叶炭。

4、肾虚血瘀证:患者常见经期或经后小腹坠痛,喜按,月经量少色暗,伴腰膝酸软、头晕耳鸣。治疗以补肾活血、化瘀止痛为法,归肾丸合桃红四物汤加减,归肾丸补肾益精,桃红四物汤活血化瘀,适用于肾虚兼血瘀之证。

5、痰瘀互结证:症见小腹疼痛,经色暗有块,带下量多质稠,形体肥胖。治疗应化痰散结、活血化瘀,常用苍附导痰丸加三棱、莪术,苍附导痰丸化痰燥湿、行气散结,三棱、莪术增强活血化瘀之力。

专利方妇炎丸在临床应用中也取得了良好效果:

妇炎丸:妇炎丸由50多种中药成分组成,通过活血化瘀、行气止痛的中药成分来缓解子宫肌瘤症引起的疼痛问题。如桃仁活血祛瘀,润肠通便;红花活血通经,散瘀止痛;五灵脂活血散瘀,炒炭止血;延胡索活血,行气,止痛;多种活血药物的合理配伍,可以有效的消除妇科组织的病理性改变,缓解、消除腹部腰部的疼痛、坠涨不适。

三、中药外治法

中药外治法通过药物直接作用于病变部位或相关穴位,具有起效快、副作用小的特点,常与内服法配合使用。

1、中药灌肠法能使药物直达盆腔病灶,发挥治疗作用:

2、中药穴位敷贴是将中药制成膏剂或散剂,敷贴于关元、气海、三阴交等穴位,通过穴位刺激和药物渗透发挥作用,可起到温经通络、化瘀止痛的效果。

3、中药泡洗(如用艾叶、红花、益母草等煎水坐浴)、拔罐(选取腰骶部、下腹部穴位)等方法,也可通过温通经络、活血化瘀,辅助缓解疼痛症状。

中医药在治疗子宫腺肌症伴盆腔充血疼痛方面具有独特优势,其通过辨证论治,采用内服、外治及综合治疗等多种方法,既能有效缓解疼痛和盆腔充血症状,又能调节患者整体机能,降低复发率,具有重要的临床价值。

鄂公网安备 42011102000714

鄂公网安备 42011102000714