研究发现:肠道菌群在子宫内膜异位症的早期诊断上优于宫颈粘液菌群

12月7日,广东省精准医学应用学会妇科肿瘤分会常务委员、南方医科大学珠江医院妇产医学中心马颖教授及其团队联合广东省精准医学应用学会微生态医学分会副主任委员、广东省微生物研究所肠道微生态与健康团队PI谢黎炜研究员,在Frontiers in Cellular and Infection Microbiology期刊上发表了题为“Gut Microbiota Exceeds Cervical Microbiota for Early Diagnosis of Endometriosis”的观察性研究报告,该研究首次报道了肠道菌群在子宫内膜异位症的早期诊断上优于宫颈粘液菌群,该研究通过采集子宫内膜异位症患者及对照组内受试者粪便、宫颈粘液及腹腔冲洗液的配对样本进行菌群的分析,该研究的发现为后续子宫内膜异位症与菌群相关性研究提供了全新的策略和方向。

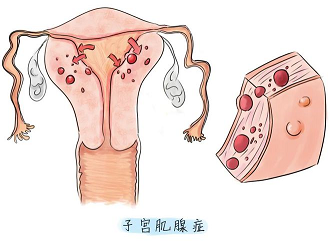

子宫内膜异位症是一种慢性炎症性妇科疾病,生育期女性中的患病率可高达10%,影响了全球范围内上亿女性。子宫内膜异位症是指子宫内膜腺体和间质种植在子宫腔以外的部位,其中盆腹腔为常见的病变部位。子宫内膜异位症主要表现为盆腔疼痛,严重者影响生活质量,而目前,确诊盆腔内异症的金标准为腹腔镜检查加上病理检查。截止至今日,对此病发病的机制有多种说法,而被普遍认可的是1927年Sampson提出的子宫内膜种植学说,由于子宫腔与盆腔之间通过输卵管连接,当经血逆流时原本位于子宫腔内的细胞可流经输卵管到达盆腔并种植于盆腔继而导致子宫内膜异位症的发生。但是80%的生育期女性都有可能经历经血逆流,而子宫内膜异位症在生育期女性的发病率不超过10%,这提示我们子宫内膜异位症患者的盆腹腔微环境可能有所不同。

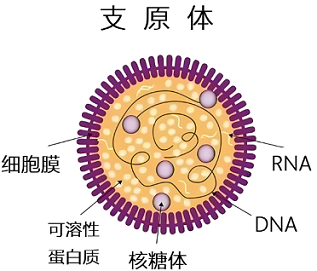

在传统观念中,上生殖道及腹腔为无菌的环境。随着科技的进步及高通量测序技术的应用,这一观念受到了前所未有的挑战。有研究表明,生殖道、腹腔及人体内多个部位均非绝对无菌的环境。而腹腔中的菌群有3个可能的来源:淋巴系统、循环系统及生殖道逆行传播。在过去几十年里,我们已经对微生物调控人体健康的重要性达成共识,菌群紊乱可能会干扰宿主的免疫调控系统并且导致一些炎症性疾病的发生。随着日新月异的科学技术应用于检测人类基因组,一系列分析工具也应运而生,专注于评估生物指标并挖掘疾病的生物标记物。鉴于此,寻找到能够早期无创诊断子宫内膜异位症的目标标记物将会具有重大的意义。既往已有大量研究报导肠道菌群参与调控机体免疫系统并参与炎症性疾病的发生发展,肠道菌群与子宫内膜异位症的相关性也偶有报导。宫颈粘液为连通富含乳杆菌的阴道及相对无菌的子宫之间的宫颈管内的粘液栓,在生理结构上,宫颈粘液可堵塞宫颈管形成物理屏障阻止阴道微生物上行感染从而达到保护宿主的目的。可见,肠道菌群及宫颈粘液菌群作为无创可获取的生物样本,在子宫内膜异位症的研究上具有重要意义。但是尚无研究尝试探索粪便、宫颈粘液及腹腔冲洗液样本之间的相关性,所以本研究基于多类型配对样本研究了子宫内膜异位症患者肠道菌群、宫颈粘液菌群与腹腔菌群的相关性,并分别利用不同类型的样本建立了子宫内膜异位症早期预测模型。

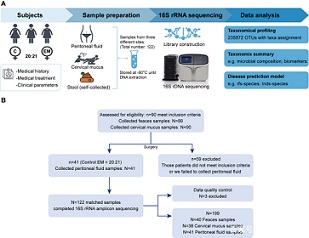

本研究纳入了21名符合子宫内膜异位症诊断标准与20名对照组的女性受试者,入组前3个月未使用抗生素或药物。在入组时,均采集静脉血、粪便样本和宫颈粘液样本,并于腹腔镜手术中收集受试者的腹腔冲洗液。血液样本用于血液生化指标检测(结果无显著差异),粪便样本、宫颈粘液样本及腹腔冲洗液样本用于进行16S rDNA扩增子测序,通过16S rDNA扩增子测序,研究共获得122个配对样本并进行了一系列数据分析与挖掘(图1)。

图1 研究概况

首先,在进行数据分析前对于相对丰度低于1‰和亚组内占比小于10%的菌群进行了过滤,随后基于降噪后的数据对患有子宫内膜异位症的受试者与对照组测序数据进行了分析。通过分别比较子宫内膜异位症组与对照组内不同类型样本的菌群结构及多样性,发现了在菌种水平上三个部位样本的菌群结构存在显著差异,且该三种样本共同拥有的菌种有19个(图2)。

图2 不同类型样本菌群的结构

进一步分析在不同疾病状态下各部位的菌群多样性发现,子宫内膜异位症组与对照组的肠道菌群在多样性上存在显著差异(图3A-D),而宫颈粘液菌群在组间并无显著差异(图3E-G),至于子宫内膜异位症的病变部位盆腹腔环境的菌群丰富度无显著差异但在结构上可见差异(图3H-K)。既往研究中提示,肠道中Roseburia属(Clostridiales目,Clostridia科)能够产生丁酸,肠道中丁酸的减少会导致肠道上皮完整性受损继而通透性增大。在本研究中,Clostridiales Clostridia spp., Clostridiales Lachnospiraceae spp., 和Lachnospiraceae Ruminococcus sp.在子宫内膜异位症组的肠道菌群中显著降低,参与机体代谢的肠道菌群的改变或许与机体的生理功能相关联,但尚无研究阐明这些差异菌与子宫内膜异位症的相互关系。而在既往研究中表明可能在机体中产生负面影响的有害菌Eggerthella lenta在子宫内膜异位症组肠道中显著富集。以上结果提示有益菌的减少可能是促使有害菌的富集的触发因素,并且参与诱导机体的炎症反应。总的来说,子宫内膜异位症组与对照组的肠道菌群结构与多样性存在显著差异,子宫内膜异位症组肠道中的有害菌丰度增高而有益菌的丰度降低。在分析子宫内膜异位症组与对照组的腹腔冲洗液样本时发现,子宫内膜异位症组样本中革兰阴性菌丰度显著增加,包括具有分泌脂多糖潜能的Pseudomonadaceae Pseudomonas sp. 和 Prevotellaceae Prevotella sp.。而细菌脂多糖(LPS)已被证实能够识别诱导巨噬细胞产生和分泌较高水平的促炎细胞因子TNF-α、IL-1α、IL-1β、IL-6、IL-12、IL-23和环氧合酶-2(COX-2), 而促炎细胞因子可促使子宫内膜异位基质细胞的增殖。此部分研究结果提示肠道菌群与腹腔冲洗液菌群结构可能对子宫内膜异位症的发生发展产生影响。#p#分页标题#e#

图3 不同类型样本菌群的差异

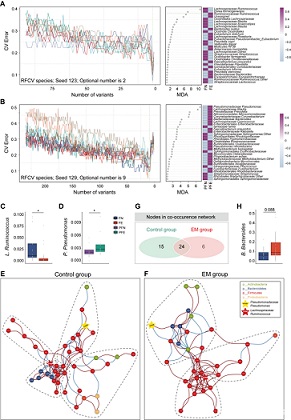

随后,应用随机森林五交叉验证分别对三个部位的菌种进行筛选分析(图4A-B),综合十次模型分析结果取最优结果得出在肠道菌群中的关建菌Lachnospiraceae Ruminococcuss sp.(图4C)及腹腔冲洗液中的关建菌Pseudomonadaceae Pseudomonas sp.(图4D)。在既往研究中曾报道Ruminococcus faecis 与短链脂肪酸的产生成正相关,尤其是丁酸盐的合成。丁酸盐在大量文献中被证实与结肠癌和炎症相关,而子宫内膜异位症的特征包括免疫失调和局部验证,据此猜想,Lachnospiraceae Ruminococcuss sp.的减少可能通过代谢途径与子宫内膜异位症存在相互关系。子宫内膜异位症作为一种雌激素依赖性疾病,其特征是雌激素通过雌激素受体介导信号通路调控异位子宫内膜粘附、侵袭和血管生成的机制。已有研究提示,子宫内膜异位症患者异位病灶中的局部雌激素浓度明显升高,但是血清中的雌激素水平可无明显改变。而铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa)中含有的芳基硫酸酯酶A(arylsulphatase A)能够参与雌激素的生成[11]。在研究结果及前人研究结果均显示,子宫内膜异位症组的腹腔冲洗液相比于对照组样本含有更高丰度的假单胞菌属,由此猜测假单胞菌的增加有可能通过参与雌激素代谢继而调控异位的子宫内膜组织。

在进一步的种级别水平的共发生网络分析中,进一步探索机体菌群之间的相互作用并发现,在子宫内膜异位症组的网络交互复杂度有所下降(图4G-F),而对照组表现出比子宫内膜异位症组更密集、更广泛更丰富的网络交互复杂度。以上结果表明,除了菌群组成和多样性的差异外,菌群结构和菌群相互联系的复杂度之间的差异可能是导致子宫内膜异位症群体局部炎症发生的重要原因。

图4 不同部位菌群的生态学联系

接着,通过汇总随机森林模型重要性评分的筛选结果绘制了热图展示了在两组间的相对丰度(图5A),并基于该处展示的菌种集合分别建立了随机森林预测模型,接着利用受试者工作特征曲线(ROC)来分析机器学习算法的泛化性能。在本研究中,基于肠道菌群所建模型的AUC值达到84.0%,而宫颈粘液菌群模型AUC值仅为67.2%,腹腔冲洗液菌群模型AUC值高达88.6%。获取腹腔冲洗液的过程为有创操作,虽模型性能更优但尚不具有临床应用优势。此部分结果提示肠道菌群相对丰度对于子宫内膜异位症具有一定的预测价值,且性能优于宫颈粘液菌群(图5B-D)。

图5 基于机器学习模型筛选的菌群建立EM预测模型

总而言之,目前的研究表明,在子宫内膜异位症人群中,肠道菌群中的有益菌相对丰度降低,盆腹腔中的有害菌相对丰度增高。最后,本研究构建了基于三个部位菌种级别相对丰度数据的机器学习模型,通过ROC曲线评估,认为肠道菌群在子宫内膜异位症的早期诊断上优于宫颈粘液菌群,对后续子宫内膜异位症与菌群的研究具有重要指导意义。相关研究成果发表在《Frontiers in Cellular and Infection Microbiology》。

本研究的主要完成人,第一作者黄柳菁是南方医科大学珠江医院妇产医学中心学术型硕士研究生;共同第一作者刘秉东是暨南大学第一附属医院精神医学科潘集阳教授与华南应用微生物国家重点实验室谢黎炜研究员联合培养博士研究生。本文的通讯作者为南方医科大学珠江医院妇产医学中心马颖教授,共同通讯作者为广东省科学院微生物研究所肠道微生态与健康团队PI谢黎炜研究员。

全文链接:DOI:10.3389/fcimb.2021.788836

妇炎丸

妇炎丸

鄂公网安备 42011102000714

鄂公网安备 42011102000714